清晨6点,天边刚泛起鱼肚白,湘西群山间的薄雾还未散尽,往常这时候,赵小钦(化名)已经背起书包,踏上了那条熟悉的求学路——往返一小时的山路,他走了整整9年。崎岖的山道上,少年的身影与晨光重叠,脚步坚定而有力。“虽然辛苦,但很值得。”回忆这段时光,他轻声说道。这条路上,他已经习惯在脚步声里默背公式,陡坡处喘息的间隙,恰好用来心算一道力学题。“知识点像路标,走一遍就刻进脑子里。”

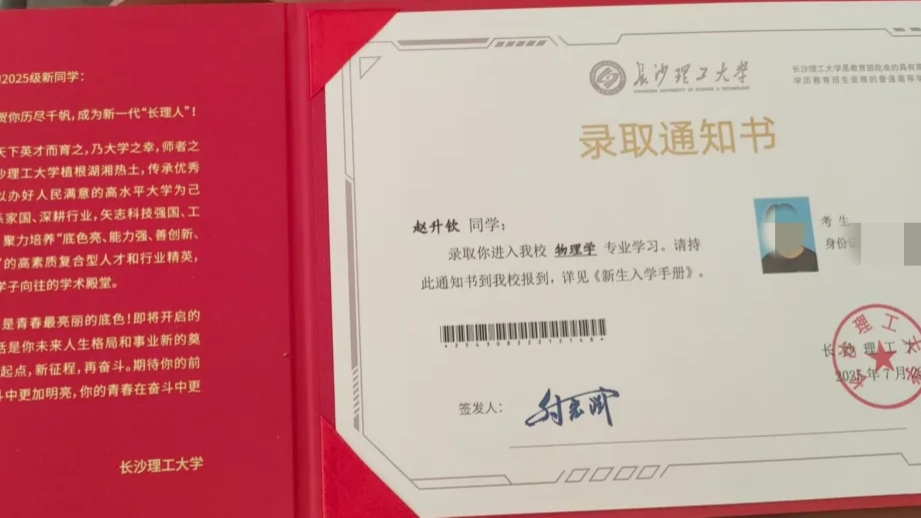

2025年7月,张家界桑植县西界村的18岁少年赵小钦,以572分的成绩叩开了长沙理工大学的大门。当录取通知书翻过重重山峦送到他手中时,“2025爱心改变命运”助学项目的阳光也照进了这个被病痛和债务长期笼罩的家庭。九年来,那个在晨雾中独自跋涉的身影,终于在山路尽头望见了星光的模样。

赵小钦的家,四口人,三份病。父亲身患糖尿病需每日注射胰岛素维系生命,母亲也身患多种疾病需要常年服药,零工收入甚至填不满医药费的窟窿;再加之90岁外婆的照料重担,也困住他们外出谋生的脚步。

14岁那年,母亲因病住院,父亲在外务工,照顾母亲的重担便落在了他身上。每天天不亮,他就起床煮饭、煎药,再徒步半小时到县城,转乘公交车去医院送饭。“那时候只觉得,我能多做一点,妈妈就能少疼一点。”谈及往事,他语气平静,像在讲述一件最为平常的事。

厨房里,他踮着脚翻炒锅中的菜;病床前,他仔细帮母亲擦拭双手。生活的磨砺让他比同龄人更早成熟:“父母学历不高,但他们给了我最好的支持——安静的学习环境和无条件的信任。”

△赵小钦帮家里做农活

高三那年,赵小钦将每日学习时间拉长到16小时。清晨6点40分到校给自己加一节早读,晚自习后仍独自留在教室刷题,直到深夜11点。这种状态,他坚持了整整一年。最艰难的时刻,父母用最朴素的方式给了他力量。母亲特意买了一床更柔软的被子,“她说睡着舒服些,第二天精神更好”;父亲则每天轻手轻脚关门,与来访客人小声交谈。572分的高考成绩,全校前10%的排名,是他对这份爱最好的回应。

高考结束,赵小钦就跟着父亲去了工地。烈日下,父子俩合力搬运沉重的滚木,汗水浸透衣背。“看到父亲咬牙也搬不动时,我突然很庆幸,我在爸爸身旁。”

谈及未来,这个刚满18岁的少年回答的毫不犹豫:"我想读研读博,用知识改变命运。"他选择应用物理学专业,不仅因为热爱,更因“学历高了,才能帮家里彻底改变”。拿到“爱心改变命运”的助学款时,他第一时间交给父母:“他们比我更懂怎么安排。”

如今,赵小钦即将踏入大学校园,而那条曾走过无数遍的山路,依然静静守望着,如同一位沉默的见证者,记录着少年逆风奔跑的剪影。“将来也要帮助像我这样的学生。”正如“爱心改变命运”这一助学项目的宗旨,这份爱心正在形成善的循环。