“奶奶前几年去世了,爷爷当过兵,现在80多岁,患脑梗和严重的糖尿病……妈妈在家陪读,爸爸在外做刷腻子工(刮腻子),是家里唯一的经济来源。”电话那头,刚刚被上海交通大学录取的刘嘉华语气平静地描述着自己的家境。一份微薄的收入,支撑着三代人的生活:爷爷的医药赡养、母亲的生活开支、以及他自己的教育费用。当被问及教育支出占比时,他坦言:“如果父亲一个人承担,压力非常大。”

家庭的经济压力,刘嘉华在小学时就已隐约感知。“小学在农村,周围很多同学都有手机,但我没有。那时就感觉到,家里的条件不太一样。”尽管父母从未向他诉说难处,敏感的他早已了然于心。物质的匮乏,也让他本就内向的性格更倾向向内心求索。“我本身不太喜欢跟人交流,学习就成了寄托。”书本,成为他构筑内心世界、对话未来的桥梁。

回望求学路,初三升高一那年的一个电话,是他记忆中最深刻的事儿。因成绩优异获得重点中学直升班资格,班主任的一通电话,让远在浙江打工的母亲毅然放下工作,赶回永州老家,开始了三年的全职陪读。然而,这条陪读路并非坦途。“三年间吵过很多架,还有好几次我离家出走,妈妈总是一次次把我找回来。”冲突往往源于代沟下的琐事,“都是些小事,价值观不同,缺乏交流,矛盾就激化了。”每次被母亲寻回,他心中都交织着“感动和愧疚”。刘嘉华特意强调:“陪读本身就很辛苦,更不易的是,妈妈还要奔波于县城与村里,照顾患病的爷爷,操持繁重的农活,那份艰辛,难以想象。”

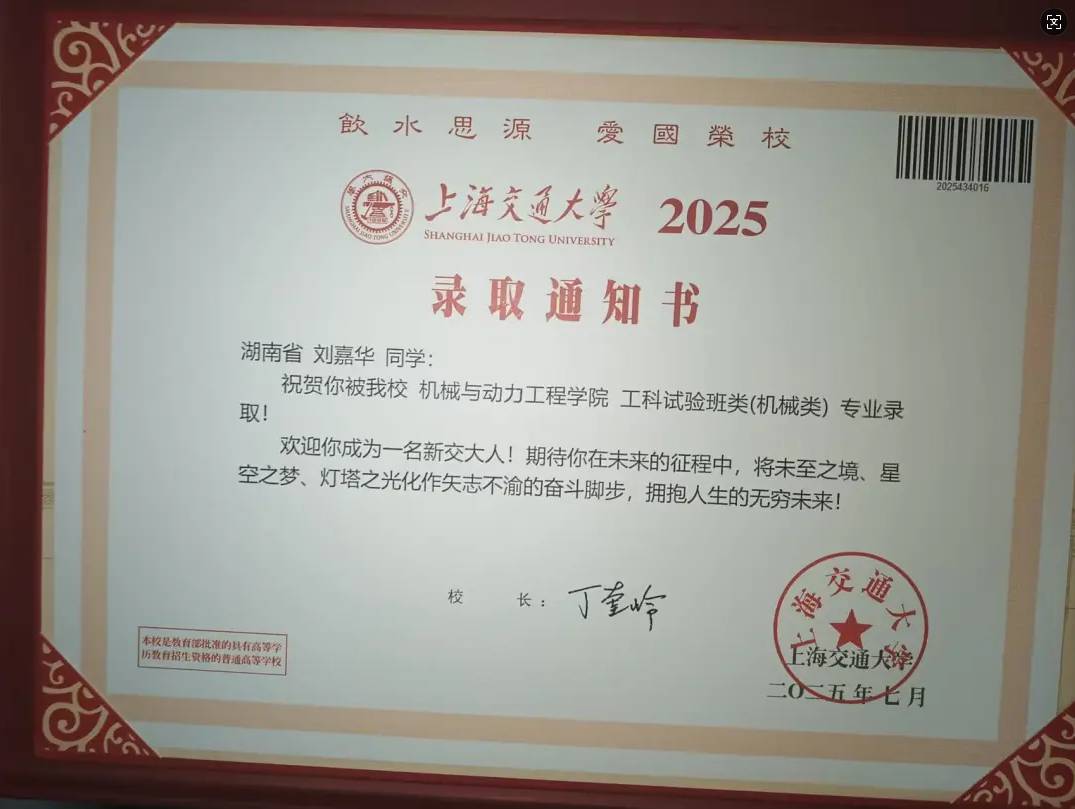

今年高考,刘嘉华以672分的优异成绩叩开了上海交通大学机械类专业的大门。然而,查分那一刻,涌上心头的并非喜悦,而是强烈的不甘与遗憾。“成绩出来,我哭了快二十分钟,”他回忆道,“非常不甘心,觉得再努力些能考得更好,特别痛苦。”看到儿子如此失落,守在一旁的母亲与他促膝长谈一个多小时。“妈妈说高考只是人生一站,学历是敲门砖,大学乃至研究生的努力才更重要,不必纠结高考分数,着眼长远就好。”这场及时的谈话,如同一剂强心针,将他拉出情绪低谷,重新望向未来。

谈及选择上海交大机械专业的原因,刘嘉华展现了超乎年龄的成熟与务实。“主要考虑了理科基础和家庭情况。家里支持不了我走纯理论科研的路,工科应用性强,未来就业也更稳妥。”现实的考量,让他选择了更侧重实践与就业前景的工科方向。

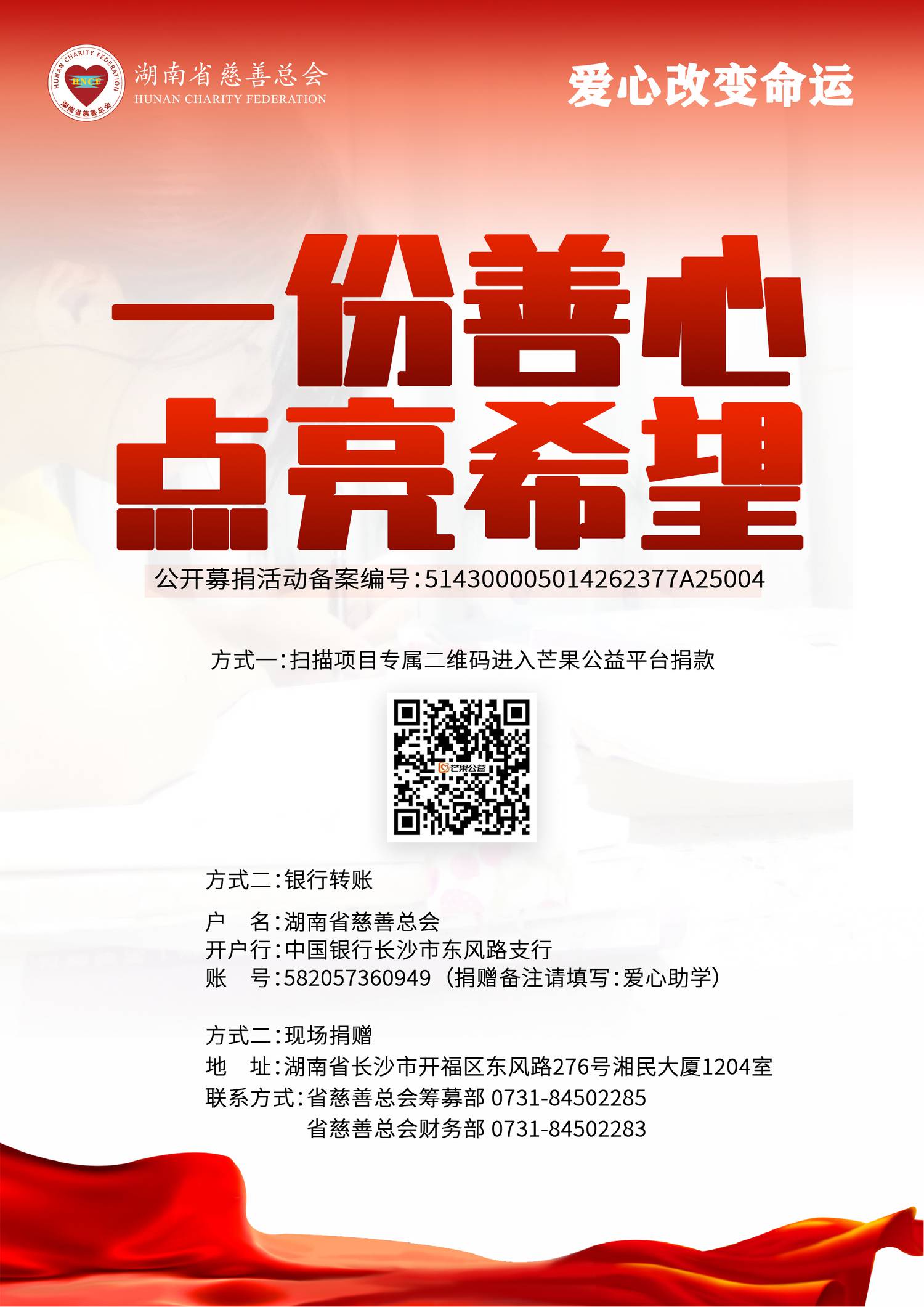

对于未来,他的目标清晰笃定:“至少要读研究生。”令他欣慰的是,父母对此全力支持,“探讨过,他们都同意。”面对每年学费7800元与住宿费1200元的压力,刘嘉华申请了国家助学贷款,他深知,尽管学费有了着落,生活费等开支叠加,对家庭的负担依然不轻。刘嘉华通过永州市慈善总会成功获得了“爱心改变命运”助学金。“感谢慈善总会,申请很顺利,没让我多操心。”

面对“寒门再难出贵子”的社会论调,刘嘉华并未妄自菲薄:“至少在我身边,我们班考上好大学的同学里,不少人家境也很普通。我相信,我可以做到。”对于社会的援助,刘嘉华心怀感恩,更思回报。他引用古训“穷则独善其身,达则兼济天下”,坚定地表示:“将来有所成就,我定会尽力回馈社会,将这份善意传递下去。”